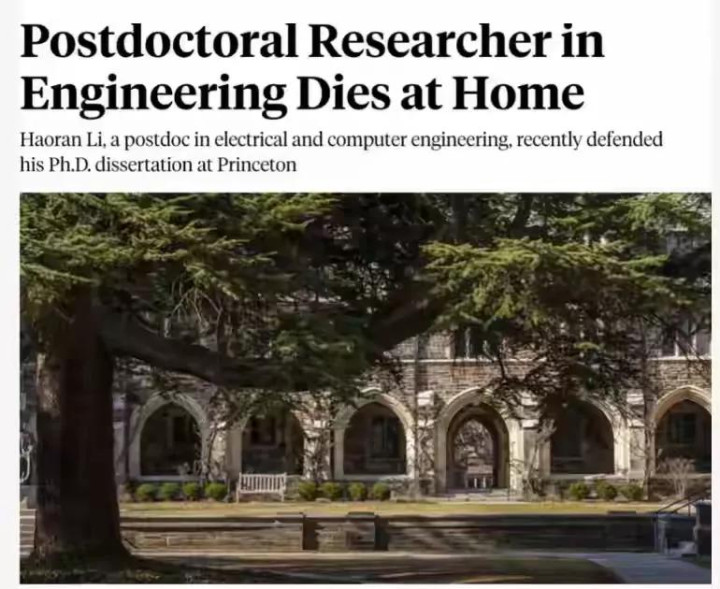

这两天,学术圈被一则噩耗砸得五味杂陈。27岁的李昊然,顶着“清华本科+普林斯顿博士后”的光环,就这么突然走了。

你要是翻他的履历,那简直是“别人家孩子”的顶配剧本:2016年考入清华,2019年本科毕业直奔普林斯顿,硕士、博士一路“打怪升级”,还当上了研究助理。更牛的是,他和团队写的那篇“用机器学习模拟电力磁学”的论文,直接拿下了2023年IEEE电力电子学报的一等奖。要知道,这期刊每年从几千篇论文里只挑5篇给一等奖。

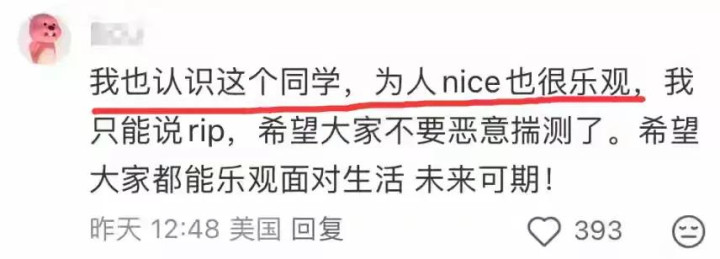

就这么一个在学术路上顺风顺水、眼看就要成为领域新星的年轻人,偏偏在27岁这年,生命戛然而止。官方没公布具体死因,只说正在调查,但熟悉他的人都在反复强调“不要恶意揣测”。这种光鲜履历和突然离世的反差,任谁看了都得红着眼眶叹一句:太可惜了!

“天之骄子”的标签下,可能是无人知晓的窒息

大家总觉得“学霸精英”就该是“抗压王者”,好像他们天生就该把所有压力嚼碎了往肚里咽。可谁规定优秀的人就不能有情绪崩溃的时刻?

普林斯顿大学这几年的学生死亡名单,看得人揪心。过去四年至少八起。学校都不得不站出来发邮件,呼吁大家“关怀彼此、倾听困境、及时求助”。这说明什么?哪怕是顶尖学府的顶尖学生,也可能被压力压得喘不过气。

李昊然们顶着天才的标签,周围人对他们的期待值早就拉满。读博的压力、异国他乡的孤独……这些加起来就是一座无形的山。朋友说他乐观友善,可谁知道他私下里有没有在深夜独自崩溃过?就像很多人说的:他们看起来什么都能应对,可背后的挣扎,外人根本看不见。

那些悼念里的细节,藏着一个真实的他

看他同学、老乡的留言,更让人破防。

有人说,他是山东老乡,和他在同一个大办公室相邻课题组,平时办公室氛围特别好,他是很好的伙伴,很优秀的学者;有人痛心疾首,我儿子和他初高中同学,一个小区长大的,现在特别伤痛;还有人反复叮嘱,他学术顶尖,对人友善,实验室导师和氛围都很好,别恶意揣测了……

这么多人记着他的好,却只能用一句“RIP”送别,这种无力感,真让人揪心。所以那些还在猎奇“死因是什么”的人,真该好好想想:比起扒着死因八卦,不如多关注关注这些“天之骄子”背后的心理困境。逝者已矣,尊重他,也尊重活着的人对他的怀念,这才是该做的。

别让“优秀”绑架了心理健康

这件事给所有人都敲了个警钟:心理健康不分身份,求助从来不是丢人的事。

不管你是顶着“学霸”光环的精英,还是普普通通的打工人,心里不舒服了、压力扛不住了,一定要说出来。找朋友唠唠,找学校的心理辅导聊聊,找家人撒个娇……千万别觉得我这么优秀,这点压力都扛不住很丢人。

李昊然的离开已经够让人难过了,真不希望再看到类似的悲剧。咱们活着,不是为了活成别人眼里的“优秀模板”,是为了自己能喘口气、能真正开心地往前走。

最后,只能愿李昊然一路走好,在另一个世界里,不用再被压力束缚,能真正为自己活一次。也希望屏幕前的你,不管此刻正经历什么,都别忘了:活着,并且健康快乐地活着,才是人生最大的“顶级成就”。

大丰收配资,龙辉配资,股票配资平台导航提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:杠杆炒股在哪里申请部分区间和时段客流高度集中

- 下一篇:没有了